Article initialement publié dans La Jaune et la Rouge n°810, décembre 2025, dans le cadre d’un dossier sur les sciences cognitives.

Les origines

La réflexion sur la nature et le fonctionnement de l’être humain remonte au moins à l’Antiquité. Par exemple, Pythagore identifia le cerveau comme le siège de l’intelligence. Hippocrate proposa une classification et une théorie organique des troubles mentaux. Avec son allégorie de la caverne, Platon proposa la première formulation de l’idée correcte selon laquelle nos sens ne nous donneraient pas un accès direct à la réalité du monde extérieur. Ces réflexions furent prolongées à partir de la Renaissance par d’autres penseurs, notamment Descartes, qui partageait avec Platon l’idée d’un dualisme entre le corps et l’esprit, mais qui inaugura aussi (avec Hobbes) une analyse véritablement mécaniste de l’esprit humain. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’esprit humain resta néanmoins l’apanage de la philosophie.

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, quelques chercheurs (Fechner, Wundt, Ebbinghaus, Janet, Ribot, Binet…) ne se contentent plus de l’observation des autres et de l’introspection pour tirer des conclusions sur le fonctionnement humain. Ils mettent au point des méthodes pour effectuer des mesures objectives : situations expérimentales contrôlées, tests standardisés, mesure de temps de réaction… C’est le début de la psychologie scientifique. En parallèle, les neurosciences prennent leur essor avec la découverte des neurones et la cartographie du cerveau (von Helmholtz, Golgi, Ramón y Cajal…). Après la Seconde Guerre mondiale, Turing jette les bases du traitement symbolique de l’information, qui donnera naissance à l’informatique. Des mathématiciens, biologistes, psychologues, linguistes se réunissent, notamment dans le cadre des conférences Macy, convergeant vers un objet d’intérêt commun : le traitement de l’information, qu’il se situe dans le cerveau humain ou animal, ou dans des machines. C’est cette convergence qui marque la naissance des sciences cognitives et qui a été décrite par Jean-Pierre Dupuy dans son ouvrage « Aux origines des sciences cognitives ».

Cette convergence s’accompagne d’une mutation de la psychologie, qui fut dominée dans la première moitié du XXe siècle par le comportementalisme. Celui-ci parvenait à expliquer nombre de comportements en termes d’associations entre stimuli et réponses, en traitant le cerveau entre les deux comme une boîte noire. Mais il échouait à expliquer de manière satisfaisante le langage, comme le montrera le linguiste Noam Chomsky (1959) dans sa critique dévastatrice. Il échouait aussi à expliquer des comportements animaux complexes tels que la navigation spatiale, qui nécessite de postuler des « cartes mentales » (dont la base cérébrale est maintenant connue et a donné lieu au prix Nobel de physiologie 2014). La psychologie ouvre donc la boîte noire du comportementalisme et devient ainsi « cognitive », en s’autorisant à postuler des représentations mentales porteuses d’information et des fonctions cognitives, autrement dit des modules spécialisés qui effectuent des calculs sur ces représentations (comme les processeurs d’ordinateur). Ces processus et représentations cognitives, qui sont donc les composants élémentaires de l’esprit humain, internes à notre cerveau, ne sont pas observables directement. Mais on peut faire des hypothèses à leur sujet, voire construire de véritables modèles faisant des prédictions précises, et la tâche des chercheurs en sciences cognitives est de déployer des trésors d’ingéniosité pour concevoir des situations expérimentales et recueillir des données comportementales ou neurophysiologiques objectives permettant de départager ces hypothèses et ces modèles.

Dans le même temps, la linguistique a, elle aussi, accompli sa révolution, toujours sous l’impulsion du même Chomsky. D’une discipline centrée sur la description des langues et de leurs infinies variations, il en a fait une discipline centrée sur ce que toutes les langues humaines ont en commun (la fameuse « grammaire universelle ») et qui les caractérise au sein de l’espace plus vaste des langages formels pouvant théoriquement exister. Il a également défini le problème de l’acquisition du langage par l’enfant comme l’un des problèmes centraux des sciences cognitives, nécessitant notamment de déterminer précisément quel niveau de structuration innée du cerveau humain était nécessaire pour expliquer un tel apprentissage, étant donné l’expérience linguistique limitée vécue pendant les premières années de vie (qui, comme l’article de Popescu-Belis le rappellera, est largement inférieure au corpus d’entraînement d’un grand modèle de langage). Chomsky fera ainsi de la linguistique une branche de la psychologie, consistant à décrire les représentations mentales et mécanismes nécessaires à l’acquisition, la compréhension et la production du langage. Même si ses théories spécifiques de la grammaire restent âprement débattues, la linguistique telle qu’il l’a redéfinie reste aujourd’hui le cadre de travail commun à la plupart des linguistes.

L’anthropologie, naguère focalisée sur la description de toutes les variations culturelles humaines, a suivi un chemin similaire à la linguistique. En devenant cognitive, elle a contribué à définir ce que tous les êtres humains avaient en commun, malgré leurs différences culturelles. Signalons enfin que, les disciplines des sciences cognitives se recoupant de multiples manières, elles ont engendré une profusion de sous-disciplines à l’interface les unes des autres : psycholinguistique, neurolinguistique, neuropsychologie, neurosciences cognitives, neurosciences computationnelles, neuroéconomie, philosophie expérimentale, parmi lesquelles la psychologie joue le plus souvent le rôle central de base commune et de médiateur. On voit donc que les sciences cognitives sont porteuses d’un projet universaliste, à savoir définir la « nature humaine » : non un carcan qui définirait un être humain unique et immuable, mais un noyau dur définissant l’enveloppe de toutes les variantes que l’être humain peut prendre en fonction de l’environnement dans lequel il se développe et évolue. Et, au-delà encore, elles sont porteuses d’un projet naturaliste, à savoir resituer cette nature humaine au sein de l’ensemble des êtres vivants dotés d’un système nerveux, et même resituer ces derniers au sein de l’ensemble encore plus vaste des systèmes de traitement de l’information, naturels et artificiels.

Il est impossible de décrire dans l’espace limité du présent article toutes les découvertes effectuées par les sciences cognitives au cours des sept dernières décennies. Je me limiterai donc à décrire deux développements des vingt dernières années qui me paraissent particulièrement remarquables et prometteurs.

Les développements récents

L’essor de la modélisation

Le premier est l’essor considérable de la modélisation en sciences cognitives. Celle-ci peut s’appliquer aux unités élémentaires de traitement, les neurones, ou à leurs réseaux (cf. l’article de Jean-Pierre Nadal), à des fonctions cognitives beaucoup plus complexes, comme la reconnaissance des mots, à des traitements linguistiques (cf. l’article d’Andrei Popescu-Belis), ou encore à des algorithmes sous-jacents à nos décisions, comme en économie comportementale. Pendant longtemps, la plupart des modèles des fonctions cognitives ont été suffisamment rudimentaires pour pouvoir être formulés de manière verbale, voire graphique, ou éventuellement réduits à une simple équation. Par exemple, la théorie des perspectives (Tversky et Kahneman, 1979) explique que dans leurs raisonnements et prises de décision, les êtres humains ont une aversion pour les pertes plus grande que leur appétence pour des gains équivalents, en contradiction avec la théorie de l’utilité espérée (von Neumann & Morgenstern, 1944), l’un des piliers de la théorie économique. Une simple équation permet de corriger le calcul de l’utilité espérée et, une fois correctement paramétrée, permet de prédire les décisions moyennes des individus dans divers jeux et situations économiques.

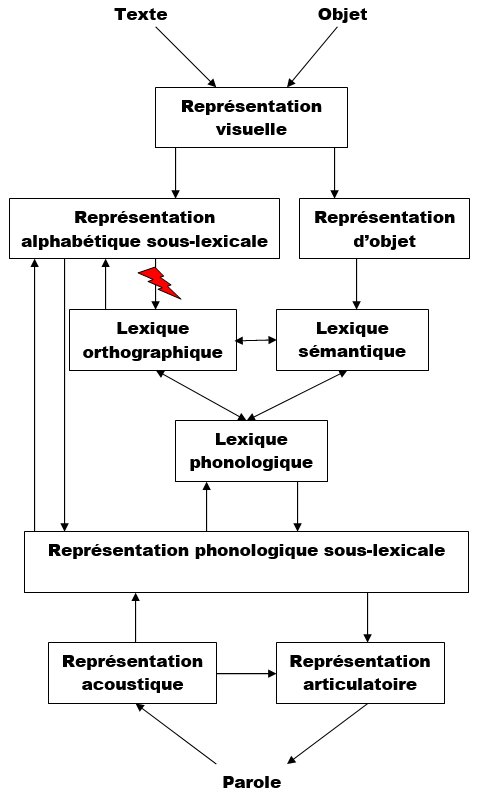

Pour donner un autre exemple, les expériences de psycholinguistique et les cas de patients cérébrolésés perdant parfois des capacités cognitives étonnamment circonscrites (par exemple, la capacité à lire des mots ayant une orthographe irrégulière comme femme ou monsieur, mais pas des mots réguliers comme banane) nous ont enseigné les différents types de représentation et les flux d’information qu’il est nécessaire de postuler pour expliquer correctement les différents aspects de la reconnaissance des mots, qu’ils soient entendus, écrits ou qu’on les nomme en reconnaissant un objet. Le « modèle cognitif » représenté en figure 1 permet de comprendre que ces patients (« dyslexiques de surface ») doivent avoir une déconnexion de l’accès au lexique orthographique, alors même que les liaisons entre les représentations alphabétiques (de séquences de lettres) et phonologiques sous-lexicales (de séquences de phonèmes) sont préservées.

Mais on doit bien admettre que ce type de « modèle », aussi lumineux qu’il soit, n’est pas suffisamment explicite pour faire des prédictions très précises, que l’on pourrait mettre à l’épreuve de tests comportementaux. Par exemple, il ne prédit pas l’observation usuelle selon laquelle les mots fréquents sont reconnus plus vite que les mots rares. Mais il est possible de construire des modèles computationnels de la lecture, c’est-à-dire des programmes informatiques qui traduisent les représentations et traitements de l’information représentés dans ce schéma et peuvent simuler concrètement la lecture de mots. Ces modèles peuvent avoir des architectures symboliques ou s’appuyer sur des réseaux de neurones. Les premiers ont été élaborés dès les années 80. Les progrès récents de l’informatique et de l’IA ont permis d’en produire de beaucoup plus efficaces, simulant une gamme beaucoup plus complète de données comportementales, et même des données d’imagerie cérébrale (cf. l’article de Christophe Pallier). Il est également possible de les utiliser pour tester des hypothèses sur les causes des pathologies, par exemple tester dans quelle mesure une « lésion » d’un aspect du modèle de la lecture simule la dyslexie de surface. La mathématisation du réel est bien sûr une constante dans toutes les sciences, à la source de leurs nombreux progrès. Les développements de la modélisation en sciences cognitives sont à la fois un marqueur de la maturité du domaine et une source d’espoir pour son avenir.

Génétique et nature humaine

Depuis l’an 2000, le séquençage du génome humain et les progrès de la biologie moléculaire ont révolutionné toute la biologie et la médecine, sans épargner au passage les sciences cognitives. Le génome est en effet l’une des clefs de deux interrogations les plus fondamentales que nous puissions avoir sur nous-mêmes : qu’est-ce qui fait de l’espèce humaine une espèce singulière parmi toutes les autres ? qu’est-ce qui fait de chacun de nous à la fois un être humain comme les autres et un être unique différent de tous les autres ? Bien sûr, l’importance du génome dans la cognition humaine ne fait plus de doute depuis longtemps, du fait de différents indices : les différences cognitives entre l’humain et les autres primates (même lorsque ces derniers sont élevés comme des enfants humains), les capacités précoces étonnantes du nourrisson, les similarités cognitives proportionnelles à la similarité génétique mises en évidence dans les études de jumeaux et d’adoption, etc. Néanmoins c’est une chose d’avoir des raisons de penser que les gènes sont importants, c’en est une autre d’être capable de les identifier, de mesurer l’effet statistique de leurs variations sur les phénotypes et d’étudier les mécanismes biologiques par lesquels ils le font. C’est ce que permettent les avancées récentes en génétique. Aujourd’hui, les études génomiques menées sur de grandes populations (comme la cohorte UK Biobank de 500 000 volontaires britanniques) permettent d’identifier les milliers de variations génétiques statistiquement associées à un phénotype, y compris cognitif. Il est alors possible d’utiliser les outils usuels de la neurobiologie, chez diverses espèces animales et chez l’humain, pour étudier les mécanismes spécifiques par lesquels ces gènes et leurs variations peuvent influencer la construction et le fonctionnement du cerveau. Il est également possible, à partir de ces données, de calculer des « scores polygéniques » qui quantifient partiellement, sur le fondement de tous les variants mesurés dans le génome d’un individu, la prédisposition génétique pour un phénotype donné. Cet outil promet de révolutionner les études sur les différences individuelles en psychologie, et plus généralement en sciences sociales.

Prenons un exemple : on sait depuis longtemps que certaines pratiques parentales, telles que le fait de lire des histoires aux jeunes enfants, sont statistiquement associées à un meilleur développement du langage oral puis écrit. Ce constat incite bien sûr à promouvoir la lecture dans les familles. Néanmoins, un minimum de prudence s’impose face à une telle corrélation entre parents et enfants. Les parents qui lisent le plus à leurs enfants ne sont de toute évidence pas représentatifs de tous les parents. Peut-être transmettent-ils d’autres choses favorables au développement de l’enfant que des histoires ? Typiquement, ce sont des parents plus éduqués que la moyenne, et ils sont donc en mesure de favoriser le développement de leur progéniture de multiples manières. L’existence de ces multiples « facteurs confondus » rend malaisée la détermination de l’effet causal spécifique de la lecture d’histoires. Les chercheurs en sciences sociales sont familiers depuis longtemps de ce problème et ils ont pris l’habitude d’ajuster leurs modèles statistiques avec les facteurs confondus mesurables, comme le niveau d’éducation et le revenu des parents. Mais peut-être ces mêmes parents transmettent-ils aussi des prédispositions génétiques, qui à la fois ont eu un effet sur le niveau d’éducation qu’ils ont atteint et influencent le développement cognitif et scolaire de leurs enfants. Les facteurs confondus derrière les corrélations parents-enfants ne sont pas que sociaux, ils sont aussi génétiques (ce sont les « corrélations gènes-environnement ») ! Le fait de disposer maintenant de scores polygéniques associés au développement intellectuel, à la performance scolaire, ou encore au risque de certains troubles, va enfin permettre de faire des estimations plus justes des effets de facteurs environnementaux et ainsi de mieux identifier les plus pertinents et les interventions pour améliorer le développement et prévenir les troubles.

La possibilité de mesurer les prédispositions génétiques des individus offre aussi la perspective de mieux comprendre pourquoi tout le monde ne réagit pas de la même manière aux mêmes événements et aux mêmes traitements (les « interactions gènes-environnement »). Par exemple, les traumatismes tels que les pertes de proches, ruptures ou pertes d’emploi peuvent plonger certains individus dans une dépression sévère, alors que d’autres se montrent plus résilients. À l’heure actuelle, on ne l’explique que très imparfaitement par des expériences de vie différentes. Il y a fort à parier que des prédispositions génétiques contribuent aussi à expliquer ces différents niveaux de vulnérabilité. De même, la plupart des individus en dépression sont soulagés par des médicaments antidépresseurs, mais tous ne réagissent pas de la même manière aux mêmes molécules. En moyenne, un psychiatre devra essayer successivement quatre types de traitement pour stabiliser 70 % des patients, avec tous les désagréments et risques associés à ces essais et erreurs. Comprendre les bases génétiques de la réponse à différentes molécules, tout comme à différents types de psychothérapies ou autres interventions non médicamenteuses, permettrait d’orienter les patients plus rapidement vers le traitement qui leur est le plus adapté.

Les applications des sciences cognitives

Applications cliniques

Pour terminer ce panorama des sciences cognitives, il est difficile de ne pas mentionner leurs nombreuses applications pour la société. D’autres articles de ce dossier évoquant les applications au traitement automatique du langage et à l’intelligence artificielle, je me contenterai de mentionner ici les applications cliniques et éducatives. Du côté de la médecine, les sciences cognitives fournissent une compréhension de plus en plus fine des différentes fonctions cognitives et de leurs dysfonctionnements. À l’origine, comme l’évoquent Alario et Vidal dans leur article, c’est l’étude des patients avec des lésions cérébrales qui nous a donné les premiers éléments d’architecture fonctionnelle du cerveau. Ces connaissances permettent maintenant en retour de mieux comprendre les déficits cognitifs des patients, de mieux prédire leur pronostic et de mieux guider les interventions neuropsychologiques, orthophoniques et chirurgicales. Mais, au-delà de ces correspondances (simples en apparence) entre lésions cérébrales localisées et déficits cognitifs élémentaires, la compréhension de fonctions cognitives plus complexes éclaire maintenant toute la psychiatrie, y compris lorsque les bases cérébrales des troubles sont diffuses ou mal connues. Ainsi, la compréhension du traitement cérébral des émotions, notamment la peur, permet de mieux comprendre les troubles anxieux ; la compréhension des processus cognitifs sous-jacents aux interactions sociales illumine les symptômes de l’autisme et de la psychopathie ; la compréhension des traitements cognitifs et neuronaux sous-jacents à la planification, à la prédiction et au contrôle de nos actions permet de comprendre le phénomène des hallucinations auditives et visuelles dans la schizophrénie ; la compréhension des biais cognitifs et des schémas de pensée permet d’éclairer les biais de négativité et les croyances erronées caractéristiques de la dépression ; l’étude de la personnalité permet de comprendre en quoi certains troubles psychologiques ne sont que les extrêmes de certains traits de personnalité qui sont normalement distribués dans la population ; enfin, l’approche évolutionnaire et la génétique permettent de comprendre pourquoi des mécanismes cognitifs, sélectionnés parce qu’ils étaient adaptatifs dans certains environnements passés, peuvent s’avérer dysfonctionnels dans les environnements modernes, et pourquoi ils ne disparaîtront pas de sitôt, malgré une composante génétique et l’effet d’une sélection négative.

Et, bien entendu, ces progrès dans la compréhension des troubles mentaux ont alimenté continûment les progrès des traitements, notamment des psychothérapies. Ainsi, le comportementalisme a inspiré les thérapies comportementales, qui ont notamment permis de mieux traiter les troubles anxieux et les troubles obsessionnels compulsifs. L’émergence des sciences cognitives a inspiré les thérapies cognitives et comportementales (TCC), qui ont étendu leur champ d’action à l’apprentissage social, aux croyances, au dialogue interne et aux schémas de pensée sous-jacents à de nombreux troubles comme la dépression. Enfin, les TCC dites « de 3e vague » ont incorporé les apports de la compréhension des émotions et ont débouché sur de nouvelles approches thérapeutiques, comme la thérapie d’acceptation et d’engagement, la méditation de pleine conscience et le biofeedback. Développées dès l’origine dans une approche scientifique et soumises aux évaluations les plus rigoureuses, les TCC sont aujourd’hui les formes de psychothérapie qui ont les meilleures preuves d’efficacité sur la plupart des troubles mentaux.

Applications à l’éducation

Contrairement à ce que prétendent les lieux communs, l’enseignement n’est ni une science ni un art, c’est une pratique, comme la médecine ou la psychologie clinique. Comme toute pratique dont l’efficacité a une importance, il vaut mieux qu’elle soit ancrée dans une bonne compréhension scientifique de son objet : l’enfant, l’apprentissage et la transmission des connaissances. C’est ce que les sciences cognitives, notamment la psychologie du développement et des apprentissages, ont apporté au cours des cinquante dernières années. Le thème sera développé plus avant par Jean-Philippe Lachaux dans son article. Je me contenterai ici de lister les sujets sur lesquels ces apports sont les plus évidents : la connaissance des jalons du développement de l’enfant, de manière à mieux savoir ce qui est attendu à chaque âge et à repérer les enfants en retard ou avec des difficultés ; la compréhension de la nature des troubles du développement, des besoins particuliers des enfants avec troubles et des méthodes pour les aider à mieux apprendre ; la nature et l’acquisition du langage ; les mécanismes de la lecture et de son apprentissage ; la cognition numérique qui est le support des apprentissages en mathématiques ; les mécanismes de l’attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, de la métacognition et leur implication dans les apprentissages scolaires ; la motivation et son rôle dans les apprentissages scolaires ; les déterminants du comportement et les moyens pour mieux le réguler ; les émotions, le bien-être et la santé mentale à l’école ; sans oublier la méthodologie expérimentale indispensable pour évaluer à la fois les acquis cognitifs des élèves et l’efficacité des pratiques pédagogiques.

Ces nouvelles connaissances conduisent inévitablement à reconsidérer ce qu’est le métier d’enseignant : historiquement, le rôle d’un enseignant a souvent été réduit au fait de posséder des connaissances et de les communiquer. Cette notion de l’enseignant comme savant reste encore profondément ancrée en France pour les professeurs du second degré, étant notamment perpétuée par leur mode de sélection, les concours du CAPES et de l’agrégation. Les sciences cognitives conduisent à prendre conscience du fait que la connaissance n’est qu’une condition nécessaire pour être un bon enseignant : le bon enseignant doit aussi être un expert des apprentissages scolaires, ce qui est une toute autre compétence. On mesure donc l’enjeu considérable qu’il y a à repenser et enrichir la formation de nos enseignants. Le lecteur intéressé par ces sujets est invité à consulter le site web du Conseil scientifique de l’éducation nationale, qui produit régulièrement des synthèses des connaissances scientifiques sur tous les sujets importants pour l’éducation et qui a notamment proposé un nouveau référentiel de compétences pour les enseignants français, où les nombreux apports des sciences cognitives figurent en bonne place.

Conclusion

Pour conclure, remarquons que les sciences cognitives éclairent aujourd’hui de manière scientifique et empirique des questions qui ont longtemps été purement philosophiques : la part de l’inné et de l’acquis, le lien entre le monde extérieur et la représentation que nous nous en faisons, la nature de la conscience et le rôle de l’inconscient, le langage, le libre-arbitre, la raison et la rationalité, l’humeur, le bien-être et le bonheur… Autant de notions qui occupent à peu près la moitié du programme de philosophie de terminale, dont on se dit qu’il serait temps de l’enrichir de toutes ces nouvelles connaissances ou de le repenser entièrement. A quoi bon disserter sur ces sujets sur la base de croyances anciennes et dans la plus totale ignorance des connaissances scientifiques actuelles ?

Références

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. Language, 35, 26–58.

Tversky, A. and Kahneman, D. (1979) Causal schemas in judgments under uncertainty. In M. Fish-

bein (ed.), Progress in Social Psychology. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

von Neumann, John and Oskar Morgenstern. (1944). Theoo: of Games and Economic Behavior.

Princeton: Princeton University Press.

Pour aller plus loin :

Andler, D. (2016). La silhouette de l’humain : Quelle place pour le naturalisme dans le monde d’aujourd’hui ? Gallimard.

Andler, D., Collins, T., & Tallon-Baudry, C. (2018), La cognition. Du neurone à la société, Gallimard,

Brown, P. C., Roediger, H. L., & McDaniel, M. A. (2016). Mets-toi ça dans la tête ! : Les stratégies d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Markus Haller.

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. Language, 35, 26–58.

Cottraux, J. (2020). Les psychothérapies cognitives et comportementales. Elsevier Masson.

Damasio, A. R. (2010). L’Erreur de Descartes: La raison des émotions. Odile Jacob.

Dehaene, S. (2007). Les Neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob.

Dehaene, S. (2010). La bosse des maths (2nde éd.). Odile Jacob.

Dehaene, S. (2014). Le Code de la conscience, Paris, Odile Jacob.

Dehaene, S. (2018). Apprendre!: Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile Jacob.

Dennett, D. (1993). La Conscience expliquée, Paris, Odile Jacob.

Frith, U. (2010). L’énigme de l’autisme. Odile Jacob.

Gazzaniga, M. S. (2013). Le libre arbitre et la science du cerveau (P. Kaldy, Trad.). Odile Jacob.

Greenberger, D., Padesky, C., O’Hare, D., & Ludi, F. (2021). Le grand livre des thérapies cognitives et comportementales. Thierry Souccar.

Harden, K. P. (2023). La Loterie génétique. Comment les découvertes en génétique peuvent être un outil de justice sociale. Éditions Les Arènes.

Kahneman, D. (2012). Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée. Flammarion.

Khamassi, M. (2021). Neurosciences Cognitives. Éditions de Boeck Supérieur.

Ledoux, J. (2005). Le Cerveau des émotions. Odile Jacob.

Mercier, H., & Sperber, D. (2021). L’énigme de la raison. Odile Jacob. Naccache, L. Le nouvel inconscient (2006). Odile Jacob

Pinker, S. (2019). Comment fonctionne l’esprit. Odile Jacob.

Pinker, S. (2005). Comprendre la nature humaine | Éditions Odile Jacob. Odile Jacob.

Pinker, S. (2013). L’Instinct du langage. Odile Jacob.

Sacks, O. (1992). L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, Paris, Seuil.

Van Rillaer, J. (2025). La gestion de soi: Ce qu’il faut faire pour vivre mieux. MARDAGA.

Site du Conseil scientifique de l’éducation nationale : https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html

Liste de lecture du Master de sciences cognitives de l’ENS-PSL.