[Version intégrale d’un article publié dans Les grands dossiers des Sciences Humaines, n°50, mars-avril-mai 2018.]

Le débat sur les différences cognitives et cérébrales entre les sexes est parsemé d’embûches. Dans ce chapitre, nous ne reviendrons pas sur les nombreuses données disponibles concernant les différences entre les sexes et leurs origines. Il existe de multiples ouvrages et articles fiables que le lecteur intéressé pourra consulter (Becker et al., 2008; Berenbaum & Beltz, 2016; Halpern, 2012; Hines, 2004; Hyde, 2014), ainsi que des tentatives de réfutations (Fine, 2010, 2017; Jordan-Young, 2016) et des contre-arguments (Berenbaum, 2017; McCarthy & Ball, 2011). Ici, nous nous focaliserons plutôt sur les principaux écueils de ce débat et nous nous efforcerons de délimiter les conditions d’un débat plus serein et plus rationnel.

L’exagération

Dans le débat sur les différences entre les sexes, l’écueil le plus fréquemment rencontré est sans aucun doute l’exagération. A son paroxysme, c’est le discours « les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », qui tend à suggérer que les deux sexes seraient qualitativement différents dans leurs aptitudes cognitives, tout autant que dans leurs organes génitaux. Dans une version plus modérée, ce problème affecte beaucoup de comptes-rendus journalistiques sur les différences entre les sexes, qui omettent le plus souvent de relativiser ces différences par rapport aux différences individuelles que l’on peut observer au sein de chaque sexe. Faire cet exercice consiste à estimer une statistique que l’on appelle la taille d’effet de la différence.

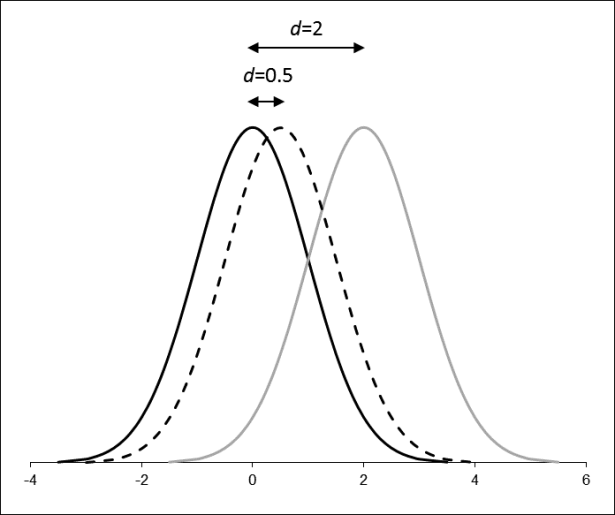

Quel que soit le trait que l’on considère, mesuré de manière quantitative, ce trait a une distribution au sein de la population. Dans certains cas, la distribution des scores des hommes est légèrement décalée par rapport à celle des scores des femmes : c’est dans ces cas que l’on peut évoquer une différence entre les sexes. Estimer la taille d’effet de cette différence, c’est rapporter le décalage entre les distributions des deux sexes à la variabilité (l’étalement) de ces distributions. Plus la différence est faible, et plus les distributions sont étalées, plus les deux distributions se recouvrent. En pratique la taille d’effet d’une différence peut se mesurer à l’aide d’une statistique appelée d de Cohen, qui rapporte la différence des moyennes à l’écart-type combiné des deux distributions. Un d égal à 1 correspond donc à une différence d’un écart-type entre les deux distributions. Pour donner un ordre d’idée, la différence de taille entre les hommes et les femmes correspond à une valeur d de 2 (cf. Figure 1). En dehors de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, les différences cognitives entre les sexes ont une taille inférieure à 1, et bien souvent à 0.5. Il en résulte que, quelle que soit la fonction cognitive que l’on considère, lorsque les distributions des scores des hommes et des femmes ne sont pas totalement identiques, elles se recouvrent largement (Gauvrit & Ramus, 2014b).

Il est donc faux que les hommes et les femmes soient qualitativement différents sur le plan cognitif, comme peuvent le laisser entendre certains livres grand public, certains médias et de nombreux lieux communs. Il en est de même au niveau cérébral : les cerveaux masculins et féminins ne sont pas qualitativement différents, même si de nombreuses petites différences existent (voir ci-dessous).

La négation

Le travers opposé à l’exagération des différences entre les sexes est bien entendu leur négation. C’est un discours qui se développe essentiellement en réaction au premier, et qui, au lieu de prendre le parti de vérifier dans la littérature scientifique ce qu’il en est de chaque différence, et de corriger les exagérations, prend le parti de nier en bloc toute différence cognitive ou cérébrale entre les sexes (par exemple Vidal, 2001, 2007, 2008, 2011; Vidal & Benoït-Browaeys, 2005; pour une critique, voir Gauvrit & Ramus, 2014b).

Ce discours n’est pas plus acceptable que le premier, car dans la mesure où il existe des données scientifiques claires montrant des différences entre les sexes, c’est autant déformer la réalité de les nier que de les exagérer.

Par exemple, il n’est pas correct d’affirmer qu’ « Il est impossible de deviner, en regardant un cerveau adulte, s’il appartient à un homme ou une femme » (Soullier, 2013), dans la mesure où de nombreuses différences neuroanatomiques entre les sexes ont été documentées, y compris dans des études à grande échelle comprenant des milliers d’individus (Joel et al., 2015), et synthétisées dans des méta-analyses (Ruigrok et al., 2014). S’il est vrai qu’il est impossible de distinguer des cerveaux masculins et féminins à l’œil nu (hormis la différence moyenne de volume qui permet déjà de les distinguer un peu mieux qu’au hasard), des analyses de classification tirant parti d’un grand nombre de propriétés cérébrales quantifiées et comparées montrent qu’il est parfaitement possible de deviner le sexe d’un cerveau avec un niveau de précision important (cf. ci-dessous).

Le nativisme

Le biais le plus souvent associé à l’exagération est celui du nativisme, une position consistant à considérer que les caractères d’une personne sont de manière générale fixés dès la naissance. Ainsi, les différences observées à l’âge adulte (y compris entre les sexes) découleraient nécessairement de différences présentes dès la naissance.

Le nativisme constitue donc une réponse dogmatique à la question de savoir quelles sont les origines des différences observées entre hommes et femmes. La réponse proposée est que ces différences sont nécessairement le fruit d’influences génétiques et biologiques précoces, et n’ont rien à voir avec la culture et l’environnement social. C’est évidemment une réponse possible, potentiellement correcte pour certaines différences, mais en avoir la certitude nécessiterait des données scientifiques particulièrement solides et convergentes, ce qui n’est généralement pas le cas. De fait, la position nativiste ne s’embarrasse généralement pas de données et se présente simplement comme « évidente ».

Le socioconstructivisme

On peut mettre au crédit des études de genre la mise en évidence des nombreux biais existant dans notre environnement social, définissant des rôles masculins et féminins stéréotypiques, et induisant les individus, y compris dès le plus jeune âge à s’y conformer. La mise en évidence de tous ces biais a le mérite de montrer que la position nativiste n’a rien d’évident. Pour quasiment toutes les différences cognitives entre les sexes, on peut trouver des facteurs dans l’environnement qui seraient susceptibles de participer, au moins partiellement, à l’émergence de ces différences.

Dans le contexte des différences cognitives entre les sexes, le socioconstructivisme consiste à postuler que toutes ces différences sont entièrement le fruit de biais environnementaux influençant l’enfant dès le plus jeune âge. C’est donc une position symétrique par rapport au nativisme, et tout aussi dogmatique. De fait, elle s’appuie tout aussi peu sur des données solides et convergentes.

En opposition au nativisme, le socioconstructivisme s’appuie sur une conception de l’être humain que l’on pourrait surnommer le « pâte-à-modélisme », version moderne de l’empirisme selon laquelle le cerveau humain serait à la naissance une bouillie informe sans aucune contrainte ni prédisposition, ardoise vierge sur laquelle l’environnement pourrait imprimer sans limite. Ce pâte-à-modélisme trouve toute son expression dans les odes récurrentes à la plasticité cérébrale, louée comme une révolution et imaginée comme infinie et sans contrainte (par exemple: Vidal, 2013). Mais comme nous l’avons déjà souligné, la possibilité d’observer à l’IRM des modifications cérébrales consécutives à des expériences ou à des apprentissages ne nous a strictement rien appris sur la possibilité de tels apprentissages, ni sur la capacité de l’être humain à changer, que nous ne savions déjà auparavant (Gauvrit & Ramus, 2014b). Et la plasticité cérébrale est loin d’être illimitée, elle est au contraire fortement contrainte, à la fois par l’architecture cérébrale préexistante et par les mécanismes génétiques qui la mettent en œuvre (Ramus, 2006).

Dans le contexte des différences entre les sexes, la plasticité cérébrale est typiquement invoquée de la manière suivante : si une différence cognitive ou cérébrale est observée entre les sexes, elle pourrait tout aussi bien résulter de la combinaison d’expériences différentes et de la plasticité cérébrale. Donc elle n’est pas le fruit de facteurs biologiques précoces. Ainsi on passe d’une simple éventualité à l’affirmation d’un scénario causal, sans même avoir besoin d’apporter des données probantes.

En fait, c’est une chose de mettre en évidence des différences d’expérience et des biais dans l’environnement : les garçons et les filles, de toute évidence, ne sont pas traités de la même manière, et ne sont pas exposés aux mêmes stimulations, et ce à partir d’âges relativement précoces (Valian, 1999b). Personne ne songe à le nier. C’est une autre chose que de prouver que ces biais ont un effet tangible sur les aspects pertinents du développement cognitif de l’enfant. Et c’est encore tout autre chose que de prouver que ces biais sont seuls responsables des différences cognitives entre les sexes. A ce niveau, il n’existe pour ainsi dire aucune donnée probante.

La position socioconstructiviste reflète donc essentiellement une croyance, peu étayée, dans le fait qu’il existe un lien de causalité unidirectionnel depuis les biais sexués existant dans l’environnement social vers les différences cognitives entre les sexes. Cette position, plutôt que se nourrir de données positives établissant les liens de causalité postulés, se nourrit essentiellement de la critique des études mettant en évidence l’effet de facteurs biologiques précoces. Ces critiques, parfois parfaitement légitimes, emploient malheureusement souvent des arguments qui laissent à désirer et que nous incluons parmi les écueils discutés ci-après. Mais surtout, quand bien même elles sont justifiées, ces critiques ne fournissent en soi aucune preuve des liens de causalité postulés par la position socioconstructiviste. C’est néanmoins aux partisans de cette position qu’incombe la charge de la preuve de ces liens de causalité.

On peut remarquer que les positions nativistes et socioconstructivistes partagent le fait de se situer aux extrêmes d’un continuum théorique, considérant les différences entre les sexes comme soit totalement innées, soit totalement acquises. Or une telle dichotomie est totalement obsolète, aucune caractéristique humaine n’étant totalement innée ni totalement acquise (Ramus, 2012). Quel que soit le trait considéré, les recherches scientifiques mettent en évidence des contributions génétiques et biologiques précoces, tout comme des contributions sociales, et des interactions complexes entre les facteurs biologiques et sociaux (cf. par exemple Ramus, 2007). C’est dans ces termes que devrait se poser toute question relative aux différences entre les sexes.

L’homme de paille

Un artifice courant consiste à s’opposer à une position extrême, à démontrer son absurdité, et à s’en servir pour défendre une position alternative. Le problème réside dans le fait que bien souvent personne (ou en tous cas personne de compétent sur le sujet) ne défend cette position extrême, et que le fait de la rejeter n’implique pas de rejeter une position plus modérée, et ne fournit pas une preuve de la validité de la position alternative proposée.

Pour donner un exemple, un article scientifique récent a évalué l’hypothèse selon laquelle il y aurait un « dimorphisme sexuel » du cerveau chez l’humain (Joel et al., 2015), défini par les auteurs comme une distinction catégorielle, qualitative, entre le « cerveau masculin » et le « cerveau féminin ». Les auteurs définissent un critère ad hoc pour évaluer le dimorphisme sexuel, l’appliquent à de grandes bases de données d’images de cerveaux masculins et féminins acquises par IRM, et concluent qu’il y a un large recouvrement entre les deux sexes et que le cerveau humain ne montre pas de dimorphisme sexuel.

Quels problèmes posent cet argumentaire ? Premièrement, l’hypothèse de deux catégories distinctes « cerveau masculin » et « cerveau féminin » n’existe pas dans la littérature scientifique (les auteurs ne citent d’ailleurs aucune référence scientifique comme source de cette hypothèse). Il s’agit d’une fiction existant sans aucun doute dans l’imaginaire de bien des gens, et à ce titre il est légitime de vouloir la contrer dans les médias grand public, mais quel intérêt y a-t-il à publier une étude scientifique à grands renforts d’IRM dans une revue prestigieuse pour réfuter une hypothèse à laquelle aucun scientifique ne croit et démontrer finalement quelque chose de trivial ? Il s’agit bien là d’un exercice purement rhétorique. Deuxièmement, comme je l’ai souligné dans un billet de blog, le critère choisi par les auteurs pour évaluer le dimorphisme sexuel est très contestable, puisque même appliqué aux organes génitaux il donnerait un résultat insatisfaisant (Ramus, 2015). La conclusion de l’article est donc totalement cousue de fil blanc et n’apprend rien à personne (qui soit capable de lire cet article).

Pourtant, avec les mêmes données en main, les auteurs auraient pu faire des analyses bien plus pertinentes. Ils auraient pu tenter de répondre, mieux que toute autre étude précédente, à la question de savoir dans quelle mesure il est possible de deviner, en regardant un cerveau adulte, s’il appartient à un homme ou une femme (Soullier, 2013). En faisant des analyses de classifications multivariées sur l’ensemble des cerveaux à leur disposition, ils auraient immanquablement démontré qu’il est possible de classifier les cerveaux en fonction de leur sexe avec un haut degré de précision (70 à 80% de classification correcte), comme l’ont montré depuis plusieurs études (Chekroud et al., 2016; Del Giudice et al., 2016; Rosenblatt, 2016; voir aussi Sabuncu et al., 2016).

Le paralogisme naturaliste

Un autre écueil récurrent dans ce débat est la confusion entre les états de fait et les jugements de valeur. Le paralogisme naturaliste consiste à penser que ce qui est naturel est nécessairement bon, et constitue le meilleur modèle possible pour la société. Ainsi, de la constatation de différences entre les sexes, attribuables à des différences biologiques précoces (état de fait), certains déduisent que ces différences sont « naturelles » et par conséquent qu’il ne faut pas s’y opposer : il faudrait au contraire en faire le modèle à reproduire dans la société (jugement de valeur). Ce qui conduit typiquement à vouloir différencier les activités en fonction du sexe : les femmes au foyer et dans les activités de soin, les hommes dans les activités professionnelles physiques, prestigieuses ou rémunératrices. Il y a de bonnes raisons de penser que la faible représentation des femmes et les discriminations et biais dont elles continuent de faire l’objet dans nombre de secteurs d’activité sont au moins en partie l’héritage de ce mode de pensée.

Il est aisé de démontrer l’absurdité du paralogisme naturaliste. La nature n’est pas intrinsèquement bonne : tous les poisons et toutes les maladies sont dans la nature. Dans le domaine cognitif et moral, l’esprit humain a de nombreuses prédispositions « naturelles », mais il ne s’ensuit pas que leurs effets soient nécessairement bons. Un exemple non controversé est l’appétence naturelle des humains pour le gras et le sucre, qui a été sélectionnée à juste titre dans un environnement nutritif pauvre, mais qui cause plus de tort que de bien à la santé humaine dans les sociétés d’abondance contemporaines. Pour donner un autre exemple plus controversé dans le domaine cognitif, les humains (comme bien d’autres espèces animales) possèdent certaines motivations et certains instincts profondément ancrés qui peuvent favoriser les comportements violents envers leurs congénères. De ces prédispositions « naturelles », il n’y a pas lieu de déduire qu’il est bon ou acceptable d’être violent. De même, les humains ont une tendance spontanée à préférer leurs apparentés aux autres personnes (ce qui s’explique parfaitement du point de vue évolutionniste par la sélection de parentèle), mais il ne s’ensuit pas que le népotisme soit une pratique acceptable dans les recrutements. Les prédispositions humaines sont ce qu’elles sont (état de fait). Indépendamment de cela, les êtres humains sont libres de définir la société dans laquelle ils ont envie de vivre, et dans ce but, de promouvoir les comportements qui y concourent et de sanctionner ceux qui la mettent en péril (jugement de valeur), quand bien même certains de ces comportements ont été sélectionnés au cours de notre évolution. C’est ainsi que toutes les sociétés humaines ont établi des règles permettant de contrôler la violence (au moins à l’intérieur du groupe) et de favoriser une forme de justice. La nature est une chose, les valeurs en sont une autre. Il est d’autant plus absurde de penser que « la nature fait loi » que la plupart des lois humaines ont été conçues précisément de manière à contenir des tendances « naturelles » des comportements humains.

Par conséquent, le fait d’observer des différences « naturelles » entre les sexes ne doit pas conduire à considérer que ces différences sont bonnes et auraient une valeur prescriptive. Par exemple, il y a de bonnes raisons de penser que les hommes sont « naturellement » plus enclins à la violence que les femmes, mais cela ne justifie en rien leur violence ni leur domination sur les femmes. Ces différences entre les sexes étant constatées, on est tout autant fondé à vouloir instaurer des règles limitant la violence et protégeant particulièrement les femmes.

De la même manière, s’il s’avérait[i] que les hommes ont, en moyenne, des capacités cognitives qui les prédisposent aux activités mécaniques ou d’ingénierie un peu plus que les femmes, et que les femmes ont, en moyenne, des capacités d’empathie qui les prédisposent aux activités de soin plus que les hommes, il ne s’ensuivrait pas que ces différentes professions doivent être réservées à tel ou tel sexe, ni qu’il soit moralement justifié pour un employeur de discriminer un sexe au profit de l’autre. Au contraire, l’observation de l’existence de telles différences, et du fait que leur connaissance conduit à des discriminations, peut légitimement conduire à instaurer des politiques visant à empêcher de telles discriminations.

Le paralogisme naturaliste et toutes ses applications doivent donc être résolument rejetés[ii], en faveur d’une dissociation claire et nette entre les faits, qui doivent être établis par la méthode scientifique, et les valeurs, qui doivent être débattues et négociées entre les citoyens.

Le paralogisme moraliste

Malheureusement, le paralogisme naturaliste est rarement dénoncé en tant que tel à l’appui de la lutte contre le sexisme. Le discours féministe semble au contraire le plus souvent implicitement adhérer au paralogisme naturaliste (« s’il existait des différences fiables, elles auraient une valeur prescriptive »), et au lieu d’en démontrer l’absurdité, s’évertue à en nier la prémisse : le fait qu’il existe des différences cognitives « naturelles » entre les sexes (Gauvrit & Ramus, 2014a). Ce qui conduit inéluctablement à la négation et au socioconstructivisme. Ainsi, l’adhésion implicite au paralogisme naturaliste conduit au paralogisme moraliste, qui consiste à affirmer que le monde est conforme à ce que nous trouvons moralement bon. Dans ce raisonnement, le monde serait tellement insupportable et injuste pour les femmes si des différences entre les sexes existaient, qu’il ne peut pas y en avoir. Cela revient finalement à prendre ses désirs pour des réalités[iii].

Le procès d’intention

Une conséquence malheureuse du paralogisme naturaliste consiste à imaginer que les chercheurs qui documentent des différences cognitives entre les sexes adhéreraient eux-mêmes à ce paralogisme, et qu’ils penseraient donc que les différences mises en évidence prescrivent une norme sociale. On ne peut exclure que ce soit effectivement le cas pour certains d’entre eux, néanmoins l’accusation est bien peu plausible pour la plupart des scientifiques, qui sont parfaitement capables de distinguer entre le vrai et le bon. Autrement dit, ce n’est pas être sexiste que de décrire des différences entre les sexes ou d’en étudier les origines précoces. En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’attribuer aux gens des intentions qu’ils n’expriment pas. Les éventuelles accusations de sexisme ou de conservatisme doivent être fondées sur des déclarations non ambigües des intéressés, plutôt que sur des intentions ou des attitudes imaginées. Il n’y a pas « d’agenda caché » derrière les recherches sur les différences entre les sexes, et il n’y pas lieu de s’opposer à l’existence même de telles recherches.

Dans le même esprit, il n’y a pas lieu de décrédibiliser les travaux de chercheurs au seul motif qu’ils seraient biaisés par la croyance en des différences cognitives précoces entre les sexes. Un tel argument pourrait tout autant être retourné contre les chercheurs adhérant au socioconstructivisme. Chaque chercheur travaille sur la base d’hypothèses qui lui sont propres, mais il n’y a pas de raison de supposer que cela abolit totalement son discernement (jusqu’à preuve du contraire), et que tous ses travaux devraient par conséquent être ignorés. Les travaux doivent simplement être jugés pour ce qu’ils sont, sur la base de leur méthodologie et des données présentées.

La peur du déterminisme

Une variante du paralogisme naturaliste consiste à croire que, sous prétexte qu’un comportement serait influencé par des facteurs génétiques ou biologiques précoces, la responsabilité de son auteur en serait diminuée (parce que ces facteurs biologiques sont de nature déterministe). Cet argument est souvent invoqué dans les débats sur le viol : certains pensent que, s’il s’avérait que des prédispositions affectant les motivations sexuelles et les comportements violents de l’homme fournissaient un terreau « naturel » favorable au viol dans certaines circonstances, alors cela fournirait une justification au viol, et cela serait de nature à diminuer la responsabilité pénale des auteurs de viol, ce qui serait inacceptable. Certains préfèrent alors nier toute prédisposition et invoquer une « culture du viol » (Herman, 1988) comme l’unique facteur favorisant le viol, imaginant d’une part que la culture ne diminue pas la responsabilité autant que les facteurs biologiques précoces, et espérant d’autre part qu’il suffise d’éradiquer cette culture pour faire disparaître le viol.

Outre le fait qu’il s’agit encore d’un cas de paralogisme moraliste conduisant à la négation des différences, cet argument reflète également une incompréhension des mécanismes participant à la détermination du comportement humain. Les facteurs biologiques précoces ne sont pas de nature intrinsèquement plus déterministe que les facteurs environnementaux, et ne sont pas plus de nature à diminuer la responsabilité que les facteurs environnementaux (Pinker, 2002; Ramus, 2011). Après tout, si c’est l’éducation sexiste donnée aux garçons qui favorise le viol, qu’est-ce que cela change[iv] ? Les garçons ne sont pas plus responsables de l’éducation qu’ils ont reçue et de la culture dans laquelle ils baignent que des gènes qui leur ont été transmis. Et leur comportement peut être tout aussi fortement conditionné par des influences psychosociales que par des facteurs biologiques précoces. L’excuse « c’est la faute de mon éducation sexiste » ou « c’est la faute de la culture du viol » est donc tout aussi disponible que « c’est la faute de mes gènes » ou « c’est la faute de mon taux de testostérone ». Mais ni les unes ni les autres ne sont recevables. Une explication n’est pas une justification. Les causes des comportements des violeurs sont ce qu’elles sont. Quelles qu’elles soient, cela n’empêche aucunement la société de décider que le viol est inacceptable et condamnable.

Ce que la nature de la cause change dans l’esprit de beaucoup de gens, c’est l’intuition que si la cause est culturelle, elle peut être modifiée, alors que si elle est biologique précoce, elle ne peut pas l’être (et la première possibilité semble préférable, encore un avatar du paralogisme moraliste). Pourtant, les conditionnements culturels précoces peuvent être extrêmement puissants et difficiles à inverser : on peut par exemple penser aux croyances religieuses et superstitions acquises pendant l’enfance, dont il est extrêmement difficile de se défaire par la suite, aux habitudes alimentaires (en particulier les dégoûts acquis via les tabous alimentaires imposés), et plus généralement aux habitudes acquises dans de nombreux domaines. Par ailleurs, il est faux que, sous prétexte que des comportements seraient influencés par des facteurs biologiques précoces, il serait impossible de les modifier. A défaut de remonter le temps pour défaire les influences biologiques précoces ou de modifier le génome de l’individu, il reste possible, dans une certaine mesure de faire changer l’individu via des modifications de son environnement. Des interventions psychosociales ou comportementales sont utilisées quotidiennement et avec succès pour compenser ou au moins atténuer les effets de prédispositions biologiques, notamment dans le domaine des troubles cognitifs et mentaux. Dans un autre registre, les lois et tout le système judiciaire sont un autre moyen de modifier les comportements dans la direction désirée par la société.

En résumé, la biologie n’est pas plus déterministe que l’environnement culturel. Il n’y a pas lieu de nier les influences biologiques précoces, ni de croire que leurs effets seraient immuables (voir Ramus, 2011, 2014, pour une discussion plus approfondie).

La méthode Coué est-elle préférable à la connaissance scientifique objective ?

Comme nous l’avons vu, le discours négationniste et socioconstructiviste à l’égard des différences cognitives entre les sexes s’appuie sur le paralogisme moraliste. Ce paralogisme s’exerce à l’instar de la méthode Coué : répétons chaque jour qu’il n’y a pas de différences entre hommes et femmes, cela finira bien par être vrai. On pourrait simplement se gausser de raisonnements aussi ridicules, en se disant que ces controverses n’ont que peu d’importance. Mais ont-elles vraiment si peu d’importance ?

Admettons que les différentes parties du débat partagent une même cause (ce qui est certainement largement le cas) : mettre fin aux discriminations sexistes et à tous les désavantages injustes qui affectent les femmes. Cette cause est-elle vraiment mieux servie par la posture négationniste et socioconstructiviste ? Je pense au contraire que cette posture présente plus d’inconvénients que d’avantages, par rapport à une position séparant par principe les états de fait (déterminer les éventuelles différences le plus objectivement possible) et les jugements de valeur (l’égalité en droits entre les sexes).

En effet, on peut être tenté d’étouffer la vérité au nom d’une bonne cause, mais celle-ci finit toujours par ressurgir tôt ou tard, et dans la mesure où la cause s’appuyait sur ce « pieux mensonge », elle risque de se retrouver sans les fondements qu’on lui prêtait, et au passage fort décrédibilisée (Gauvrit & Ramus, 2014a). De plus, on peut s’interroger sur une stratégie consistant, face à un problème de société bien réel, à promouvoir une vision déformée de la réalité. Cette dernière est-elle susceptible de révéler les meilleures réponses possibles au problème ? N’est-on pas plutôt en droit de penser que c’est uniquement sur la base de la connaissance scientifique la plus objective et la plus rigoureuse possible des différences entre les sexes, de leurs causes, des discriminations sexistes, et de leurs causes, que l’on sera le mieux à même de prendre la mesure du problème et d’y trouver des solutions ?

Pour reprendre notre exemple précédent, la vision socioconstructiviste du viol, dans la mesure où elle conçoit la « culture du viol » comme cause unique du viol, prédit qu’éradiquer cette culture, en fournissant par exemple aux garçons et aux filles (dont les prédispositions sont supposées identiques) une éducation, des modèles et des incitations strictement identiques, suffirait à éliminer le viol. Mais une compréhension du viol plus ancrée dans la biologie évolutionniste prédit que de telles mesures seraient insuffisantes (Thornhill & Palmer, 2002). En effet, dans la mesure où les garçons et les filles ont des prédispositions différentes (en particulier en ce qui concerne la sexualité et la violence), les élever de la même manière risque de ne rien faire pour empêcher ces prédispositions de conduire à des comportements différents. Pour véritablement éradiquer le viol, il serait nécessaire de contrer activement les prédispositions des hommes, et sans doute aussi de mieux informer les femmes sur les facteurs favorisant le viol. Cela inclut, bien sûr, l’élimination de tout ce qui pourrait s’apparenter à une culture du viol (les deux visions concordent bien sur cet objectif). Mais cela nécessiterait sans doute d’aller plus loin, en fournissant aux hommes et aux femmes une éducation spécifique à ce sujet et en partie différenciée.

Par exemple, éduquer les hommes 1) à mieux connaître leurs désirs sexuels, les conditions qui les déclenchent, les conséquences possibles, et les moyens de les gérer efficacement ; 2) à mieux connaître les biais cognitifs qui peuvent les conduire à mal interpréter les signaux des femmes ; et 3) les instruire de manière très explicite sur le fait qu’aucune pulsion sexuelle ne peut justifier de passer outre un consentement (d’un point de vue moral comme pénal), est plus susceptible de diminuer les viols que la négation de leurs désirs sexuels et le maintien dans l’ignorance. Symétriquement, éduquer les femmes d’une part sur les désirs sexuels des hommes et les conditions qui les déclenchent, d’autre part sur les signaux qu’elles émettent (volontairement ou pas) et la manière dont ils peuvent être interprétés (à tort ou à raison) par les hommes, est plus susceptible de diminuer les viols que de leur enseigner que le viol n’a rien à voir avec un acte sexuel et est uniquement un acte de domination de l’homme sur la femme (pour une discussion plus complète, voir Thornhill & Palmer, 2002, chapitre 9, et 2000)[v][vi].

On voit donc que différentes théories des causes du viol ont potentiellement des implications différentes, en ce qu’elles suggèrent des politiques d’éducation et de prévention différentes, qui peuvent ou pas conduire à diminuer l’incidence des viols. Il importe donc d’avoir la bonne théorie, celle qui est la mieux soutenue par les faits. C’est un cas de figure exemplaire où avoir une compréhension scientifique correcte d’un phénomène est indispensable pour concevoir des politiques efficaces. Les positions qui déforment délibérément la connaissance scientifique d’un phénomène pour une bonne cause risquent en fait fort de desservir objectivement la cause qu’elles prétendent servir.

Conclusion

Dans cet article, j’ai détaillé la plupart des biais de raisonnement et arguments fallacieux qui polluent le débat sur les différences cognitives et cérébrales entre les sexes, utilisés à la fois par les partisans et par les opposants à de telles différences. L’espoir est qu’une meilleure connaissance de ces écueils puisse conduire à un débat plus serein et plus rationnel, qui présenterait les caractéristiques suivantes :

- Séparer strictement les questions de fait et les jugements de valeur.

- Concernant les questions de fait, ne préjuger d’aucune réponse, quelles que soient les implications morales ou sociétales supposées. S’en remettre simplement à la méthode scientifique. Juger les résultats des études selon des critères scientifiques, et pas en fonction d’intentions ou d’affiliations présumées des auteurs.

- Les personnes et les médias qui rendent compte des faits doivent s’efforcer de le faire le plus fidèlement possible, en s’efforçant de déjouer les nombreux écueils décrits, en particulier l’exagération et le négationnisme.

- Chacun est libre de ses jugements de valeur. Les états de fait peuvent rendre la réalisation de ces valeurs plus ou moins difficile, mais en aucun cas ne les déterminent. C’est aux citoyens de débattre de leurs valeurs communes et au législateur de voter des lois qui permettent la mise en œuvre de ces valeurs.

- Lorsque se posent des problèmes de société qui affectent la réalisation des valeurs communes (telles que les discriminations sexistes ou les violences contre les femmes), il importe de ne pas préjuger de la solution à ces problèmes sur la base d’une compréhension incomplète ou erronée. Les recherches scientifiques rigoureuses sont le meilleur moyen pour comprendre la nature du problème et ses implications, et pour anticiper et évaluer les effets des différentes solutions envisagées.

Une meilleure compréhension scientifique des différences cognitives entre les sexes et de leurs origines devrait permettre, si c’est l’objectif que l’on se fixe, de les réduire (par exemple par l’éducation) lorsqu’elles sont jugées néfastes, ainsi que de les compenser ou d’en anticiper et d’en atténuer les conséquences avec une plus grande efficacité. Par ailleurs, une meilleure compréhension scientifique des biais cognitifs qui jouent en défaveur des femmes est le meilleur moyen de lutter efficacement contre les discriminations sexistes. On pourra pour cela s’appuyer sur les travaux de Virginia Valian (1999a, 1999b, 2005), qui sont encore insuffisamment connus en France.

Références

Becker, J. B., Berkley, K. J., Geary, N., Hampson, E., Herman, J. P., & Young, E. A. (2008). Sex differences in the brain: From genes to behavior. Oxford: Oxford University Press.

Berenbaum, S. A. (2017). Born this way? Science, 355(6322), 254‑254. https://doi.org/10.1126/science.aal1938

Berenbaum, S. A., & Beltz, A. M. (2016). How early hormones shape gender development. Current Opinion in Behavioral Sciences, 7, 53‑60. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.11.011

Chekroud, A. M., Ward, E. J., Rosenberg, M. D., & Holmes, A. J. (2016). Patterns in the human brain mosaic discriminate males from females. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(14), E1968‑E1968. https://doi.org/10.1073/pnas.1523888113

Giudice, M. D., Lippa, R. A., Puts, D. A., Bailey, D. H., Bailey, J. M., & Schmitt, D. P. (2016). Joel et al.’s method systematically fails to detect large, consistent sex differences. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(14), E1965‑E1965. https://doi.org/10.1073/pnas.1525534113

Fine, C. (2010). Delusions of gender : how our minds, society, and neurosexism create difference (1st éd.). New York: W. W. Norton.

Fine, C. (2017). Testosterone Rex: Myths of Sex, Science, and Society. New York, N.Y: W. W. Norton & Company.

Gauvrit, N., & Ramus, F. (2014a). Dans Le Nouvel Observateur – Le mélange des genres. Science et Pseudo-Sciences, http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2301.

Gauvrit, N., & Ramus, F. (2014b). La « méthode Vidal ». Science et Pseudo-Sciences, 309, 21‑29.

Halpern, D. F. (2012). Sex differences in cognitive abilities (4th éd.). New York: Psychology Press.

Herman, D. (1988). The rape culture. Culture, 1(10), 45‑53.

Hines, M. (2004). Brain gender. Oxford: Oxford University Press.

Hyde, J. S. (2014). Gender Similarities and Differences. Annual Review of Psychology, 65(1), 373‑398. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115057

Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber, O., Stein, Y., … Assaf, Y. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1509654112

Jordan-Young, R. (2016). Hormones, sexe et cerveau. (O. Fillod, Trad.) (1re éd.). Paris: Belin.

McCarthy, M. M., & Ball, G. F. (2011). Tempests and tales: challenges to the study of sex differences in the brain. Biology of Sex Differences, 2, 1‑5.

Pinker, S. (2002). The blank slate. New York: Viking.

Ramus, F. (2006). Genes, brain, and cognition: A roadmap for the cognitive scientist. Cognition, 101(2), 247‑269. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2006.04.003

Ramus, F. (2007). Influences génétiques et psychosociales sur le développement cognitif. Le Journal des psychologues, 251, 27‑30.![]()

Ramus, F. (2011). Quel pouvoir prédictif de la génétique et des neurosciences, et quels problèmes? Médecine et Droit, 106, 51‑58.![]()

Ramus, F. (2012). Au-delà de l’inné et de l’acquis. Hors-série La Recherche – Jeux, Juillet 2012, 18‑20.![]()

Ramus, F. (2014). Les neurosciences, un épouvantail bien commode. Cités, 2014/4, 53‑70.

Ramus, F. (2015, décembre 23). Y a-t-il un dimorphisme sexuel cérébral chez l’être humain?

Rosenblatt, J. D. (2016). Multivariate revisit to “sex beyond the genitalia”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(14), E1966‑E1967. https://doi.org/10.1073/pnas.1523961113

Ruigrok, A. N. V., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M.-C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., & Suckling, J. (2014). A meta-analysis of sex differences in human brain structure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 39, 34‑50. http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.12.004

Sabuncu, M. R., Ge, T., Holmes, A. J., Smoller, J. W., Buckner, R. L., Fischl, B., … Ravdin, L. (2016). Morphometricity as a measure of the neuroanatomical signature of a trait. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201604378. https://doi.org/10.1073/pnas.1604378113

Soullier, L. (2013, mai 25). Les hommes et les femmes ont-ils des cerveaux différents ? Interview de Catherine Vidal, Le Monde.fr.

Thornhill, R., & Palmer, C. T. (2000). Why Men Rape. The Sciences, 40(1), 30‑36. https://doi.org/10.1002/j.2326-1951.2000.tb03465.x

Thornhill, R., & Palmer, C. T. (2002). Le viol. Paris: Favre. Traduction de Thornhill, R., & Palmer, C. T. (2000). A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. MIT Press.

Valian, V. (1999a). Cognitive Bases of Gender Bias, The. Brook. L. Rev., 65, 1037.

Valian, V. (1999b). Why So Slow? The Advancement of Women (Revised ed. edition). Cambridge Mass.: The MIT Press.

Valian, V. (2005). Beyond Gender Schemas: Improving the Advancement of Women in Academia. Hypatia, 20(3), 198‑213. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2005.tb00495.x

Vidal, C. (2001). Quand l’idéologie envahit la science du cerveau. La recherche, 6, 75‑79.

Vidal, C. (2007). Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau? Le Pommier.

Vidal, C. (2008). Le sexe du cerveau : entre science et idéologie. Les Cahiers Rationalistes, 594, 15‑31.

Vidal, C. (2011). Le cerveau a-t-il un sexe? Enfance et parentalité, 55‑66.

Vidal, C. (2013). La plasticité cérébrale : une révolution en neurobiologie. Spirale, (63), 17‑22.

Vidal, C., & Benoït-Browaeys, D. (2005). Cerveau, sexe et pouvoir. Paris: Belin.

[i] Je mets cette phrase au conditionnel car, quand bien même il existe des données suggérant que c’est le cas, on ne peut pas à l’heure actuelle affirmer que l’origine biologique précoce de ces différences cognitives entre les sexes soit prouvée au-delà de tout soupçon.

[ii] Parmi les applications récentes du paralogisme naturaliste, on peut encore citer les arguments des opposants au mariage homosexuel, qui sont de la forme : « dans la nature, la plupart des enfants grandissent avec un papa et une maman [en faisant abstraction des données anthropologiques allant à l’encontre de cette affirmation], donc grandir avec un papa et une maman est le meilleur environnement possible pour un enfant et le seul acceptable ».

[iii] Ce paralogisme moraliste est à l’œuvre dans bien d’autres débats, notamment tous ceux qui concernent des facteurs génétiques à l’origine de différences individuelles chez l’humain (Ramus, 2007).

[iv] Je ne m’intéresse ici qu’aux cas de viols de femmes par des hommes, de loin les plus fréquents. Voir par exemple cette étude de l’INED.

[v] On peut aussi lire une recension du livre de Thornhill & Palmer par Peggy Sastre.

[vi] J’anticipe d’ores et déjà que certains commentateurs me feront le procès d’intention suivant: « En suggérant que les femmes émettent des signaux qui déclenchent le désir des hommes et qui peuvent in fine aboutir à une agression sexuelle, vous voulez les inciter à se couvrir le corps, à adopter un comportement prude, et vous voulez leur signifier que lorsqu’elles sont victimes d’agressions sexuelles, c’est parce qu’elles l’ont bien mérité par leurs provocations ». Je tiens donc à préciser que non, ce n’est pas ce que je dis. Mais oui, il y a bien un lien entre les signaux sexuels émis par les femmes, le désir sexuel des hommes, et la probabilité d’une agression sexuelle, et il serait irresponsable de le nier et de ne pas vouloir en tenir compte.

Explicitons par une analogie: chacun sait (et la plupart des parents l’expliquent à leurs enfants) que porter ostensiblement sur soi des vêtements ou objets très coûteux peut provoquer chez d’autres la convoitise, et augmenter de ce fait la probabilité d’être victime d’un vol, d’une agression, ou simplement de commentaires sur ce que l’on porte. Et ce plus dans certains lieux et contextes que d’autres. Dire cela, ce n’est pas dicter aux gens ce qu’ils doivent porter ou pas, ni restreindre leur liberté de manière intolérable. Ce n’est pas non plus justifier les vols et les agressions ni diminuer la responsabilité de leurs auteurs. C’est simplement une mise en garde sur des risques réels, qui permet aux gens de décider ce qu’ils portent, comment ils se comportent, dans quel contexte, en étant conscients des risques éventuels qu’ils courent.

De la même manière, faire prendre conscience aux femmes que leur corps suscite le désir des hommes (y compris de tous ceux qui ne les intéressent pas), et ce d’autant plus qu’il est exposé, ce n’est pas restreindre leur liberté ou leur dicter une norme vestimentaire ou comportementale. Ce n’est pas non plus justifier les agressions sexuelles et diminuer la responsabilité de leurs auteurs (qui resterait entière, quand bien même la nudité publique serait autorisée). C’est simplement permettre aux femmes de faire usage de leur liberté en pleine conscience des risques potentiellement associés. La revendication de vouloir se sentir sexy et attirante et de s’habiller comme on veut est parfaitement légitime. Mais dans un monde où le désir sexuel masculin est ce qu’il est, et où les agressions sexuelles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, en informer les femmes, c’est leur permettre d’ajuster leurs tenues, leurs comportements, en fonction des circonstances, des lieux et des personnes, pour préserver au mieux leur sécurité. Ne pas vouloir en informer les femmes, c’est au contraire leur faire courir de grands dangers.

Afin d’épargner aux détracteurs de ce texte des efforts inutiles, je mets à disposition une critique détaillée d’une version antérieure du texte:

https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/7O0NS1qh4xMR105/download

Les lecteurs attentifs remarqueront que j’ai pris en compte certains commentaires qui me paraissaient pertinents.

J’aimeJ’aime

NATURE ET CULTURE : LA SEXUALITÉ ET LA DIFFÉRENCE DES SEXES D’UN POINT DE VUE COGNITIVISTE.

https://ramus-meninges.fr/ecueils-debat-differences-cognitives-cerebrales-sexes/

Voici un remarquable document du scientifique Franck Ramus qui me semble aider a reflechir aux problemes que pose la difference des sexes. La France est dominee ideologiquement par un discours socio-constructiviste qui a ses faiblesses et il importe aujourd hui d’en prendre conscience.

Ma seule reserve a l’egard de ce document excellent par ailleurs est qu’elle suppose que le monde des valeurs est plus ou moins etanche par rapport a celui des faits et qu’ainsi il suffit qu’une société decide par des lois d’interdire un comportement pour que tout s arrange.

Nous ne pouvons presque rien dire aujourd hui sur les forces fondamentales qui guident l’evolution naturelle et son mode de sélection et de reaction a une situation donnee. On se represente ces forces sous la forme d’un jeu de loterie guide par une sorte d optimisation dont nous sommes bien incapables de definir précisément les criteres sauf après coup et au cas par cas donc de façon très locale et sans doute contestable.

Ainsi on a cru jusqu’à ces dernieres decennies qu’on pouvait maltraiter la nature et les animaux a notre guise en supposant – inconsciemment sans doute – que la nature s’adapterait toute seule comme une grande a nos caprices, mais là au moins nous sommes deja obligés de constater que ce n’est pas le cas.

Dans le cas des comportements sexuels humains, il est sans doute bien difficile de s’imaginer ce que la nature peut produire comme reaction a nos fantaisies et a nos « valeurs » qui ne sont bien souvent que le reflet de nos moeurs du moment.

Il est par exemple impossible de savoir par avance les consequences de mesures sociales et educatives sur le long terme : la société chretienne rigide de type victorien a imposé au 19 ieme siecle des normes monogames rigoureuses a la société, normes qui ont eu selon Freud dans « malaise dans la civilisation » des consequences extremement lourdes sur le psychisme et la vie sociale… »Chassez le naturel il revient au galop ». Les sociétés musulmanes imposent aux femmes une vie très contraignante qui limite sans doute les viols et satisfait leurs « valeurs », mais est ce une raison pour se feliciter des bienfaits de telles normes educatives et legislatives ?

La separation entre nature et culture est bien moins etanche qu’on a tendance a le croire dans notre culture qui reste malgré l’evolution recente tres antinaturaliste, a l’instar de Marx qui disait que l’homme n’avait pas de nature.

Il ne s’agit ici que de speculer sur ce qui me semble une difficulté philosophique. Cet article est a la fois extremement clair et honnete intellectuellement. Il est navrant de constater a quel point la France est devenue depuis 30 ans un pays a-scientifique où la science ne sert guere que de mode de selection a l’ecole et où les eleves entrant dans une des grandes ecoles, une fois reçus a leur concours, s’empressent de cesser de se cultiver en science en dehors du strict domaine technique où certains d’entre eux continueront a travailler professionnellement tel que l’armement, le nucleaire ou l’automobile.

Il faut dire qu’ici la science ne fait pas partie de la culture, elle ne fait pas reflechir. Comme disait Heidegger : » la science ne pense pas ». (En fait Heidegger voulait dire tout autre chose ici que ce que l’on lui fait dire et il s’interessait bien plus a la science que 99,9%de nos concitoyens actuels, comme le montrent ses travaux de jeunesse et ses discussions avec le grand physicien et philosophe allemand Carl von Weizsäker.)

J’aimeJ’aime

Je suis tout à fait prêt à défendre la séparation entre faits et valeurs si elle est contestée. Mais je n’ai pas compris la suite de votre argument, ni en quoi cela vous conduisait à remettre en cause cette séparation.

J’aimeJ’aime

La fin de mon message se voulait un encouragement a ecouter des scientifiques comme vous qui abordent des questions jusqu’ici restées chasse gardée des « humanités » i.e. psychanalyse et sociologie et leurs dogmes respectifs.

J’aimeJ’aime

Il faut deja poser a priori une distinvtion entre fait et valeur. Une fois que cela est proprement fait, on peut alors critiquer les valeurs sur la base de leurs consequences factuelles.

C’est une demarche en deux temps.

J’aimeJ’aime

Oui, mais pour moi c’est même un peu plus complexe que cela.

Etant données des valeurs, on peut concevoir des actions ou des politiques visant à satisfaire ces valeurs. C’est important à expliciter, car les valeurs en soi ne définissent pas une politique, et il existe souvent plusieurs politiques possibles que l’on peut vouloir mener pour satisfaire les mêmes valeurs.

Une fois des actions ou une politique définies, alors la question de savoir quelles sont les conséquences prévisibles de ces actions est une question de fait, à laquelle on peut répondre par la démarche scientifique usuelle.

Enfin, les conséquences prévisibles étant déterminées, il faut en revenir aux valeurs pour évaluer si ces conséquences sont positives ou pas.

Je ne dirais donc pas qu’on peut simplement « critiquer les valeurs sur la base de leurs conséquences factuelles », car les conséquences dépendent de la politique choisie pour satisfaire ces valeurs, et les valeurs sont nécessaires pour évaluer les conséquences.

J’aimeJ’aime

100% d’accord.

Il y a un noeud a nouer quelque part.

C’est un peu complique mais faisable.

De la meme maniere qu’il y a une difference entre un cadavre et un malade, il y a un bien une difference entre le non souhaite, et le peut etre souhaitable.

C’est sur cette base minimaliste qu’on peut doucement attaquer le terrain des valeurs. Qui est beaucoup plus mine que celui des faits.

J’aimeJ’aime

» La France est dominee ideologiquement par un discours socio-constructiviste » : sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela ? La virulence des réactions à la seule évocation de la théorie du genre ne me semble pas aller dans ce sens. La France ne serait-elle pas plutôt dominée idéologiquement par le nativisme, d’où la mise en exergue de toute tentative d’aller vers plus d’équilibre ?

J’aimeJ’aime

Je pensais au discours universitaire en sciences sociales en général. C’est évident si vous regardez les études du genre, cela le reste si vous regardez l’ensemble de la sociologie. La psychologie est encore très partagée, sous la coupe historique d’une part de la psychanalyse, de l’autre du constructivisme piagétien. Voilà pour ce que je connais. Bien sûr il serait utile d’objectiver cette observation, mais c’est loin d’être évident (de manière rigoureuse).

J’ai l’impression que vous évoquez plutôt les représentations du grand public, qui sont certainement plus nativistes que celles des chercheurs en sciences sociales. Mais jusqu’où? Je ne le sais pas. Peut-être en utilisant les historiques de recherche sur Google on pourrait aborder la question de manière objective et quantitative (mais sans doute pas sans quelques biais).

J’aimeJ’aime

Honnêtement, avez vous déjà lu des écrits d’universitaires francais ??

Perso, on voit clairement qu’ils tendent vers le discours socio-constructiviste.

La biologie a extrêmement mauvaise presse, l’idée même que nos comportements peuvent être influencé par la génétique suffit à entrainer de très virulentes réactions dans le monde universitaire francais.

Pratiquement tous les travaux scientifiques sur le sujet viennent des pays anglosaxons.

Quand à la France de manière générale: la presse est dominé par le discours soci constructiviste, les discours féministes de ce type sont largement dominants.

Après la plupart des gens (en tout cas de mon vécu perso) savent très bien qu’il existe des différences biologiques entre hommes et femmes. Pas besoin d’être un grand clerc pour le savoir.

La théorie du genre est une absurdité totale. Et elle suscite de violentes réactions uniquement dans certains milieux (genre cathos). Même si pratiquement tout le monde (mis à part les universitaires des SHS et les journalistes) sait que cette théorie est ridicule

J’aimeJ’aime

Les études de genre s’ appuient sur un champ académique étoffé qui s’est construit depuis les années 70 : sociologie, ethno, psy, historique, politique… nous sommes bien loin aujourd’hui d’une « théorie ».

J’aimeJ’aime

Avant de devenir un interdit vécu comme etant de type moral, l interdit de l inceste a sans doute resulté de la prise de conscience progressive des consequences d une sexualité et de moeurs qui trouvaient legitime voire souhaitable l inceste. Ce qui nous arrange devient vite moral et son contraire hideux…

A mon avis Franck Ramus en bon scientifique à sang froid est plutot du coté naturaliste et il fait simplement une concession aux « sociaux » en leur accordant qu’ils ont une place qui consiste à limiter la casse par l éducation tout en en sachant les limites.

Dans le cas epineux du quotient intellectuel, la science dit semble t il que celui ci est sujet a deux variances l une portant sur le genetique et l autre sur l environnemental et notamment le culturel, et que ces deux variances sont egales. F. Ramus est d avis que la partie genetique est incompressible, ce qui est logique, de sorte que dans une société egalitaire au maximum et qui parviendrait a optimiser tous les parametres culturels et environnementaux, la société ferait face a des inegalités absolues a moins bien sur de progres genetiques permettant de conferer a tous les genes les plus performants.

On retrouve ici l idee d un clivage binaire entre nature et culture.

J’aimeJ’aime

Bel exemple de socioconstructivisme issu du marxisme que celui de Jacques Ranciere qui clame regulierement sa foi dans l egalité absolue des intelligences. De meme que lors de l affaire Lyssenko en URSS, cetains ideologues se sont detournés des religions en produisant une pensee conforme a leurs desirs qui puisse eviter les relents de credulité des religions revelees.

J.Ranciere fut enfant de coeur, Marx avait d innombrables rabbins dans sa famille dont son grand pere, passons aux extremes et mentionnons pour rire Staline seminariste, bref le besoin de croire peut aller fort loin et la question du partage entre faits et valeurs est impossible a trancher rigoureusement.

Pour le moment je ne vois guere de solution en dehors de convictions metaphysiques ou dogmatiques comme le dit a peu près Yves Couture, le plus plausible en contexte democratique etant de tenter de penser plus avant les limites de la non-nature humaine i.e. de sa liberté, ce qui ne pourra qu etre une reflexion où la metaphysique aura sa place que celle-ci soit officielle ou non. Il nous faudra comme toujours parier sur ce que nous ignorons et ainsi nous risquer en misant nos audaces a l egard de la Nature notamment la nature que nous sommes nous-memes…

J’aimeJ’aime

L’évitement de l’inceste a fait l’objet d’une multitude de travaux, à la fois anthropologiques et psychologiques au sein de l’espèce humaine, et aussi à travers un très grand nombre d’espèces aussi variées que les mammifères, les oiseaux et les insectes. Ceci pour dire que c’est un phénomène très général dans le règne animal qui ne nécessite aucune « prise de conscience ». Un point d’entrée dans cette littérature: https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=incest+avoidance&btnG=

Concernant le clivage entre nature et culture, je vous renvoie à ces quelques articles:

Cliquer pour accéder à inne_acquis12.pdf

Cliquer pour accéder à JDP2007.pdf

J’aimeJ’aime

Texte remarquable résumant de façon précise l’origine des incompréhensions actuelles.

A diffuser aussi largement que possible!

J’aimeJ’aime

Article passionnant à lire. Dommage que la conclusion relève plus d’une « morale » que de la science. Dommage.

J’aimeJ’aime

La note [VI] que j’ai lue comme une conclusion en fait. C’est inutile et montre que ce sujet du viol n’est pas connu. Cela nuit à l’analyse.

J’aimeJ’aime

Je partage ce point de vue…

Tout était neutre et clair jusqu’aux derniers paragraphes qui débordent justement de l’information neutre et objective des sciences cognitives sur le sujet et témoignent d’une méconnaissance sur ce sujet.

Pourquoi finalement donner son avis et une interprétation personnelle sur la fin si l’objectif de l’article est d’encourager les gens à rester scientifiques et rigoureux sur le sujet?

J’aimeJ’aime

Cet article est remarquable à la fois par sa précision, sa forme posée, dénuée de « passion » et d’idéologie autre que celle d’énoncer les faits tels qu’ils sont, et enfin par sa forte teneur en vulgarisation avec ses exemples bien choisis. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais bravo !!

J’aimeJ’aime

Concernant l inceste et le dualisme nature-culture : certaines sociétés ont promu l inceste cf Tahiti (artificiellement donc i.e. pour maintenir certains avantages au sein d’une famille par ex) et la nature a réagi bien sur. Autrement dit il ne suffit pas d edicter des regles conformes a ses voeux pour que tout se passe bien. Je ne sache pas que quiconque dispose d une theorie definitive sur ce dialogue homme-nature.

Nous pouvons eriger toutes sortes de lois concernant la sexualité mais nous ne pouvons guere en predire les consequences puisque notre connaissance des lois de la nature est extremement limitee probablement. Surtout a long terme.

Soyons modestes nous autres scientifiques a defaut des autres…

Je crois qu Yves Couture a raison de signaler (comme moi de façon concrete ) une contradiction dans votre socioconstructivisme a vous-meme. Les sciences se consacrent justement a ce theme : l homme a une forme d’adaptabilité qu il ignore en partie et qu il s agit de decrire non sans difficulté methodologique voire paradoxale.

J’aimeJ’aime

« il ne suffit pas d edicter des regles conformes a ses voeux pour que tout se passe bien »

Absolument d’accord sur ce point.

Ce que je dis, c’est que les faits ne déterminent pas les règles que nous pouvons choisir.

Mais une fois que ces règles sont choisies, comment obtenir que les gens s’y conforment? c’est un vaste sujet (scientifique aussi). Faut-il faire des lois, ou est-il plus efficace d’utiliser d’autres incitations pour modifier le comportement? Lesquelles? Si l’on écrit des lois, comment les formuler pour qu’elles aient les effets attendus? quel système organiser pour les faire respecter?

Tout ceci s’évalue, et est l’objet d’un champ de recherches actuellement foisonnant. Le dernier prix de la banque de Suède à Richard Thaler récompense précisément ce genre de travaux.

J’aimeJ’aime

Comment faire que les gens se conforment aux règles, c’est la grande question !

Nous avons quand-même des éléments sur la manière dont les gens modifient leur comportement, et il existe une différence d’effet entre les lois et les incitations sur l’individu. Les lois sont en général ce qu’on appelle du renforcement négatif : elles nous font changer notre comportement pour éviter des sanctions. Et les incitations sont du renforcement positif : on change notre comportement pour y gagner quelque-chose, ce quelque-chose pouvant être simplement un sourire ou une remarque positive.

Pour ce qui est des lois, l’ennui, c’est qu’elles induisent une modification du comportement qui ne dure que tant que la menace de sanction est présente. D’où par exemple les effets comme le présentéisme, où on reste au travail tant que le chef est là, et dès qu’il est parti, on quitte le bureau. Ou bien on roule à 50 km/h quand il y a un radar, et on fonce là où ce n’est pas surveillé. L’effet des lois contre le harcèlement, par exemple, risque d’être similaire, et comme les évènements de harcèlement sont souvent sans témoin ou avec une faible probabilité de poursuites, je suis très dubitatif sur l’effet de renforcer les lois.

Les effets des incitations par renforcement positif créent un apprentissage certes plus long, mais durable, des nouveaux comportements. Dans la pratique, ça reviendrait à féliciter les hommes qui se comportent bien, c’est pas gagné !

Au niveau des organisations ou des groupes, ça devient plus compliqué, ce qui marche au niveau de l’individu ne se généralise pas simplement au niveau des groupes.

Mais effectivement, tout ça mérite des recherches plus poussées.

J’aimeJ’aime

Cette fois je suis entierement d accord avec vous. J espere seulement que vous voyez mieux ce que j ai sans doute exprimé de façon inadequate car aimantée par un questionnement legerement décalé.

J’aimeJ’aime

Avez vous un exemple de signal (dont il faudrait parler aux femmes)?

J’aimeJ’aime

J’ai l’impression de retrouver les mêmes écueils (paralogisme moraliste, incapacité à distinguer les faits des valeurs ou le vrai du bien, peur du déterminisme) dans les débats sur la prévention précoce des inégalités. Ce sont ces biais qui amènent un nombre considérable d’acteurs du monde psychosocial à nier l’impact du statut socio-économique sur le développement cognitif des enfants (je ne parle même pas de l’interaction SES/ génétique, juste pas entendable).

J’aimeJ’aime

Je trouvais votre article intéressant, clair et pédagogique, jusqu’à ce que je tombe sur l’exemple du viol.

Sur la forme, je ne comprends pas l’intérêt de prendre un exemple aussi explosif, alors que vous appelez à un débat dépassionné.

Sur le fond, vous ne vous appuyez que sur le bouquin de Thornhill & Palmer qui a pourtant été largement critiqué, y compris par des biologistes évolutionnistes (exemple : goo.gl/kXwv9h ). Je trouve aussi curieux que vous ne citiez pas de travaux de psychologues ou de sociologues, qui donnent des explications alternatives ou complémentaires à celles de Thornhill & Palmer.

Mais ce n’est pas tout. En vous appuyant sur ces travaux, et uniquement sur ceux-là, vous formulez des recommandations pour mettre fin aux violences sexuelles. En faisant des recommandations, vous vous placez dans le politique.

Ainsi, vous dîtes qu’il faudrait apprendre aux hommes à « décoder les signaux » comme si le viol étant avant tout une question de malentendu. Cette affirmation aurait moins mérité d’être sérieusement étayée ! En revanche, dans vos recommandations, vous ne mentionnez pas à un seul moment les rapports de domination et de pouvoir qui prévalent dans les violences sexuelles.

« Il y a bien un lien entre les signaux sexuels émis par les femmes, le désir sexuel des hommes, et la probabilité d’une agression sexuelle » : preuves ? sources ? Encore une fois, vous faites une affirmation « choquante »/coup de poing que vous n’étayez pas.

Et vous formulez des recommandations qui ne le sont pas moins : il faut éduquer les femmes aux « signaux » qu’elles peuvent émettre, autrement dit les responsabiliser du désir qu’elles peuvent susciter chez les hommes. Ce n’est pas du tout ce qui se fait depuis des siècles, avec le succès qu’on connait (ou pas).

J’aimeJ’aime

Merci pour la critique de Thornhill & Palmer par Coyne & Berry, que je ne connaissais pas.

Malheureusement, elle commence très mal, dès la première phrase, par l’allégation selon laquelle T&P défendraient l’idée que le viol est une adaptation. C’est faux. Les auteurs disent clairement que l’un d’entre eux pense que le viol est une adaptation, l’autre pas (c’est mon cas également). Et tous les deux sont d’accord sur le fait que les données sont insuffisantes pour les départager. Par conséquent ils ne soutiennent pas cette idée dans le livre, ils discutent les données pour et contre.

Les autres critiques ne sont pas meilleures car elles confondent les causes distales (la sélection de motivations qui augmentent la reproduction) et les causes proximales (la motivation pour le sexe), confusion vraiment impardonnable pour des biologistes.

Bref, il ne suffit pas de brandir un commentaire critique pour balayer d’un revers de main toutes les données passées en revue par T&P. Si vous souhaitez approfondir la question et reconsidérer sérieusement leurs idées, il faudra lire leur livre. Vous pouvez aussi commencer par lire une réponse qu’ils ont écrite aux critiques suscitées par leur livre:

http://www.jstor.org/stable/pdf/3813320.pdf?casa_token=fiq1_p_fVhoAAAAA:4Raq1JM0z5wlWuADQuwXyVVYUon4lKzVZRHEYxgRBmWkCpqT_uqQbx-6T2jdBDaZ7exUyHOTfUembbiG3t2G4LLk_CZm-idCp646Nht2TBLwLnKC7Q

J’aimeJ’aime

« je ne comprends pas l’intérêt de prendre un exemple aussi explosif, alors que vous appelez à un débat dépassionné »

Faut-il donc renoncer à aborder des sujets importants de manière dépassionnée, sous prétexte que d’autres l’abordent de manière passionnée et le rendent « explosif »? Si chacun faisait l’effort d’aborder ces sujets de manière dépassionnée, ne seraient-ils pas moins explosifs?

J’aimeJ’aime

Commentaire que j’ai posté sur le groupe Zététique :

Bon, je voulais écrire un long commentaire pour relever, à mon niveau, pleins de trucs qui ne vont pas, mais je n’ai même pas à le faire : Franck Ramus a l’honnêteté de nous faire parvenir une critique détaillée d’une version antérieure du texte à cette adresse : https://mycore.core-cloud.net/…/s/7O0NS1qh4xMR105/download

De toutes les critiques relevées, seuls les points E, I, J, U et V2 ont donné lieu à des modifications (et L, modification mineure pour coller avec une autre modif).

Les modifications E, I, U sont mineures et ne répondent en rien au fond des critiques reçues, le changement J n’apporte pas des masses plus de clarté (en même temps, si cette question est fondamentalement floue pour Ramus au départ, peu de chance qu’un simple changement de termes change le fond de la réflexion).

Chacun appréciera les critiques faites. On aurait pu être plus sévère encore sur la présentation aberrante qu’il fait de la culture du viol, et tous les poncifs assez graves et inconséquents qu’il ressort sur le viol, déjà relevés plus hauts.

Je relèverai juste deux extraits de cette critiques, qui me semblent une bonne conclusion :

Concernant la critique que Ramus fait de l’utilisation d’homme de paille :

« On ne saurait mieux dire ! Le problème est que si l’auteur use quant à lui abondamment de cet artifice, il n’a à ce stade donné aucun exemple d’une personne qui fasse de même. »

Et pour un certain nombre de ses positions sur l’évopsy (et, je rajouterais, le féminisme et sciences sociales) :

« si vraiment ce sujet l’intéresse et surtout s’il compte en parler dans ses interventions grand public, je suggère à l’auteur de moins s’appuyer sur les écrits de sa camarade de lutte Peggy Sastre, dont il reprend ici la grande source d’inspiration (Thornhill et Palmer) et les idées à peine reformulées, et davantage sur une littérature scientifique qu’il semble ignorer complètement. »

Sérieusement, vous ne répondez au fond à aucune des critiques formulé par votre relecteur, que vous avez l’honnêteté de nous transmettre. Est-ce à dire que vous considérez le quasi-ensemble de ces critiques « non pertinentes » ?

J’aimeJ’aime

Effectivement, je trouve la plupart de ces critiques peu pertinentes.

J’aimeJ’aime

Y a t’imagine vraiment des preuves de la différence de désir sexuel entre hommes et femmes ?.

Parce que si on part du concept qu’un homme doit repartir un max de gamètes donc à plus de désir qu’une femme qui met longtemps à élever un enfant ça me paraît fallacieux car on sait que la sexualité plaisir (non liée à la reproduction) existait déjà au paléolithique supérieur..

J’aimeJ’aime

La réponse est déjà donnée dans un autre commentaire: elle réside dans la distinction entre les causes distales de l’évolution des espèces (la sélection de motivations et de comportements qui augmentent la reproduction) et les causes proximales du comportement des individus (la motivation pour le sexe, qui entraine la recherche de plaisir, y compris lorsqu’il ne conduit pas à la reproduction).

J’aimeJ’aime

Débat dépassionné hein? Dans ce cas monsieur Ramus, je vous suggère d’éviter de jouer au troll avec des formulations pareilles:

« Le négationnisme

Le travers opposé à l’exagération des différences entre les sexes est bien entendu leur négation »

Je passe sur les « notre cher ami Paul-Eric Blanrue que l’AFIS s’est parfois senti autorisée à utiliser pour qualifier un négationniste qui l’était déjà avant de devenir zététicien. Même sans cette circonstance aggravante, cet usage est simplement digne de mépris. Et je sais que la publication du livre « le négationnisme économique » a été vécu dans votre entourage comme un feu vert à la récupération du terme pour tout et n’importe quoi pourvu que vous éprouviez le besoin de noircir le trait, ça ne vous excuse pas, ça vous enfonce.

A bon entendeur.

J’aimeJ’aime

Après vérification du dictionnaire, je concède que le mot négationnisme n’est pas approprié dans ce contexte. Merci de me l’avoir signalé. Je le modifie donc dès maintenant.

Pour le reste je ne comprends rien à la suite de votre commentaire, je ne sais pas qui est Paul-Eric Blanrue, je ne connais pas le livre « le négationnisme économique », et je me demande bien ce que vous appelez mon « entourage ». Merci d’éviter des allégations obscures et sans fondement.

J’aimeJ’aime

Votre entourage: l’Afis, à moins que vous en soyez parti. Qui est Blanrue: c’est facile à trouver, faites une recherche google, et profitez-en pour en faire une dans le moteur de recherche interne au site de l’Afis.

Faites attention, dans votre dictionnaire le sens de l’expression « sans fondement » n’est peut-être pas celui que vous croyez.

Quoiqu’il en soit, je relève quand même que vous avez encore assez d’éthique pour avoir fait cette modification.

J’aimeJ’aime

Alors, j’ai tout lu. Et comment dire ? Ça commence bien et ça se termine beaucoup moins bien. On voit qu’il existe des différences cognitives très faibles entre homme et femme quand elles ne sont pas nulles. « Il en résulte que, quelle que soit la fonction cognitive que l’on considère, lorsque les distributions des scores des hommes et des femmes ne sont pas totalement identiques, elles se recouvrent largement (Gauvrit & Ramus, 2014b). » Et pourtant, l’article va passer bien plus de temps sur les dangers supposés du socio-constructivisme que ceux du nativisme.

Mais surtout c’est que même des prédispositions biologiques sont influencée par l’environnement (modèle bio-psycho-social que l’auteur en tant que psychologue connaît forcément).

Donc quand bien même il y a de (très) faibles différences cognitives innées entre hommes et femmes, ces différences peuvent s’exprimer ou non selon l’environnement qu’il soit biochimique ou psychosocial. Les différents facteurs étant imbriqués et s’influençant mutuellement.

J’ai fais une vidéo sur un sujet similaire hier : https://www.youtube.com/watch?v=aHm0kAdQFrc&t=0s

Résumé : « Comment expliquer les désirs et comportements sexuels » -> Modèle bio-psycho-social. Modèle qui n’est même pas clairement explicité dans cet article alors qu’on l’effleure : « Il n’y a pas lieu de nier les influences biologiques précoces, ni de croire que leurs effets seraient immuables. »

Sur le viol, j’avoue qu’éduquer les filles sur les « signaux » ça ne repose sur rien de scientifique est assez choquant.

J’aimeJ’aime

Je rappelle l’objet de cet article, qui n’est pas de faire un argumentaire étayé sur les différences cognitives entre les sexes, mais d’expliciter les écueils argumentatifs qui nuisent à ce débat.

Sans aucun doute, il y a des interactions entre les prédispositions et les facteurs environnementaux, qui font que les mêmes prédispositions ne s’expriment pas toujours de la même manière dans différents environnements. On peut en voir l’illustration dans la variété des usages et comportements sexuels à travers les cultures. Pour autant, on n’a pas encore trouvé de culture humaine dans laquelle les hommes et les femmes ont exactement les mêmes désirs et les mêmes comportements sexuels. On n’a pas encore trouvé de culture humaine dans laquelle les viols d’hommes par des femmes sont plus fréquents que les viols de femmes par des hommes. Je veux bien parier qu’on n’en trouvera jamais. On pourrait multiplier les exemples. Ceci pour dire que l’environnement modifie l’expression des prédispositions, mais ne les efface totalement pas pour autant.

J’aimeJ’aime

Je ne comprends pas, les critiques de votre relecteur/trice (que je comprends être un reviewer de la revue Sciences Humaines) a émis de nombreux points battant en brèche la plus grande part de votre article : ainsi les défauts relevés sont « souvent rédhibitoire », et quant à une intégration à l’ouvrage après les modifications nécessaires « On peut néanmoins douter de l’intérêt que cela présenterait, tant l’argument de l’auteur en serait alors affaibli ».

Pourtant, de tous les défauts critiqués, je note que seuls les points E, I, J, U et V2 ont donné lieu à des changements, la plupart mineurs et ne répondant pas au fond des critiques formulées. Est-ce à dire que vous considérez non pertinents la quasi-totalité de ce document ? Quel intérêt de nous le partager dans ce cas ?

Aussi, s’il s’agit bien d’un reviewer de Sciences Humaines, je suis étonné qu’après des critiques aussi vives et aussi peu de changements apportés, votre article ait été accepté malgré tout.

J’aimeJ’aime

Oui, l’essentiel du document est constitué de remarques qui ne remettent nullement en cause ce que je dis, et donc que je choisis de ne pas prendre en compte.

Le document n’est pas issu de Sciences Humaines. Pour info, il n’y a pas d’expertise par les pairs à Sciences Humaines, car c’est un média grand public, pas une revue scientifique.

L’origine et le contexte de la review seront discutés plus tard.

J’aimeJ’aime

Personnellement (et sans parler de genre), je me demande s’il est pertinent d’utiliser les concepts des « deux sexes » comme une évidence biologique bien nette, alors que ce n’est pas une caractéristique binaire, mais plusieurs dimensions (gènes, hormones, organes internes et externes) avec de multiples variations.La plupart des études divisent en M/F pour en tirer des données significatives, mais je me demande de quoi elles auraient l’air si on savait le nombre de personnes qui sont « corrigées » pour rentrer dans ces critères (1,7% officiellement, sûrement beaucoup plus d’après les associations qui dénoncent un tabou y compris des médecins envers les patient-e-s mêmes).

J’aimeJ’aime

J’ai déjà répondu à une question similaire dans un autre article:

https://ramus-meninges.fr/le-sexe-du-cerveau-bibliographie-et-debats/#sexe (toute dernière section de l’article)

En résumé, oui le sexe est continu et multidimensionnel, mais en pratique la fraction de la population qui ne tombe pas clairement soit dans la catégorie mâle, soit dans la catégorie femelle, est tellement faible (moins de 2%) que cela ne peut avoir aucun impact significatif sur les résultats des études (que les personnes intersexes soient exclues des études ou qu’elles soient attribuées à tort à l’un des deux sexes).

J’aimeJ’aime

Pour expliquer la différence de prévalence entre hommes et femmes concernant la dépression, mes interlocuteurs renvoient pour certains à « l’expression de la souffrance psychique qui varie en fonction du rôle social attendu ». Comme on n’attend pas la même chose des hommes et des femmes, ces dernières s’autoriseraient davantage à manifester des signes dépressifs. J’imagine que l’explication est la même pour les enfants quand il s’agit d’expliquer la plus forte prévalence de troubles externalisés chez les garçons et de troubles internalisés chez les filles. Excès de socio-constructivisme? En découlent pour moi des interrogations annexes: pour les TSA, que penser du fait qu’ils se manifesteraient différemment selon le sexe, et que les filles seraient alors sous-diagnostiquées?

J’aimeJ’aime

Vous pensez sans doute à quelque chose comme ça :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25524786

J’aimeJ’aime

La violence sexuelle étant quasiment entièrement le fait de la sexualité masculine, l’auteur de cet article donne une piste éducative afin de lutter contre cette violence : mieux informer les personnes des deux sexes sur la sexualité masculine. Cette piste est certainement à explorer. Cependant, elle reste masculino-centrée si j’ose dire. Il me semble que parallèlement, mieux éduquer les personnes des deux sexes sur la sexualité féminine permettrait également d’articuler sexualités féminine et masculine de façon moins conflictuelle.

J’aimeJ’aime

Merci pour cet excellente mise au point sur un sujet complexe et sensible. Trop peu de voix se font entendre face au rouleau compresseur idéologique des différences entre femmes et hommes. Un peu d’autopromo: c’est ce type de voix nuancée que j’espère faire entendre dans mon livre « les barrières invisibles dans la vie d’une femme » chez Albin Michel.

J’aimeJ’aime

un autre exemple: la discrimination au travail, sous prétexte des congés maternité.

C’est bien une discrimination, c’est injuste, il faut le corriger.

Mais ce n’est pas un prétexte, le problème est réel. Le nier fait juste perdre du temps pour le résoudre.

J’aimeJ’aime

Il ne parle pas de l attirance sexuelle qui doit influer sur le cerveau d une maniere ou d une autre et j ai jamais entendu d hypothese en ce sens. Et il parle entre deux sexe qui en eux meme il y a difference entre individu et leur attirance sexuel par exemple les homosexuelles et les heterosexuelles leur difference cognitive et la difference entre elle et les sexes opposé car un homme qui est attiré par un homme est il cognitivement plus comme la femme oubien l homme et vis vers ca???

J’aimeJ’aime

Je reste assez dubitative sur les « solutions » pour réduire les viols. Pourquoi les hommes ne seraient-ils pas eux, « éduqués aux désirs sexuels « des femmes ? Les hommes n’ont-ils pas besoin de connaître les désirs sexuels des femmes ?

Lorsque l’article évoque que les femmes « émettent (volontairement ou pas) » des signaux qui pourraient « être interprétés (à tord ou à raison) par les hommes » cela sous entend clairement, pour moi, que des femmes peuvent être tenues responsables de leur viol. Et par ailleurs, la question de la pulsion sexuelle laisse à penser que les hommes agiraient non pas par désirs mais par pulsions ? Donc les femmes n’ont pas de pulsions elles ? Mais que des désirs ? Je voudrais comprendre… à moins que ce ne soit une question de testostérone, pourtant la recherche a montré que la corrélation entre testostérone et désir masculin est erronée. Les recherches ayant « prouvé » cette corrélation s’étaient basées sur des animaux et sujets masculins avec taux anormal de testo.

J’aimeJ’aime

On peut tout à fait éduquer les hommes aux désirs sexuels des femmes. On peut peut-être en attendre une meilleure harmonie des relations sexuelles. Mais l’effet sur le viol ne parait pas clair.

Ce sont les désirs des hommes qui sont problématiques, c’est pour cela que je suggère que les deux sexes ont besoin de mieux les comprendre.

Concernant votre 2ème commentaire, j’y ai déjà répondu dans ma note VI.

J’aimeJ’aime

Bonjour,